言葉を明瞭にするには

舌の重要な機能の一つは、舌を動かして言語音を作ることです。これを医学用語では構音と言います。発音と同じ意味です。

舌切除者の問題点は、特に舌先がないことです。私たちは舌先を巧みに使って、多くの子音を構音しています。

たとえば歯茎破裂音(タ行、ダ行)、摩擦音(サ行、ザ行、シャ行、ジャ行)、弾き音(ラ行)などです。

舌切除者は、これらがあいまいな発音となります。

さらに、これらの言語音の中でイ列音と呼ばれる言語音は顕著に不明瞭な発音となります。イ列音というのは、五十音表で「イ」の列の言語音(イ・キ・シ・チ・ニ・ヒ・ミ・・・)です。調音音声学的に言うと、子音の後続母音が「イ」の音のことです。

イ列音は上顎(硬口蓋)に舌先を近づけて、その狭い隙間で呼気を勢いよく流すことで得られます。しかし舌先がないと、そうした操作が出来ません。

そこで硬口蓋の位置に分厚い板を貼り付けて、舌とその板との隙間を狭くすることが考えられました。その板を舌接触補助床(略称PAP:Palatal Augmentation Prosthesis )と言います。材質は総入れ歯に使われているものと同じです。このPAPは通常の総入れ歯と同様に、上顎の歯に金具をひっかけて、装着されます。

写真1は、PAPの一例です。この例では、義歯が沢山付いていますが、通常は付いていません。

大切なことは、その形状を決めることです。分厚すぎると、呼気の流れが悪くなり、音量のある「イ」の音になりません。薄すぎると、呼気の勢いが落ちてしまい、鋭い響きのある「イ」になりません。したがって、形状の決定は、何度も試作しながれ行われます。

このように舌接触補助床は構音とのかかわり合いがあるので、通常の歯科医では制作できません。歯学部のある大学病院にご相談ください。

関西地区では、大阪大学歯学部附属病院 顎口腔機能治療部で診療可能です。(電話06-6879-2277 予約必要)

右のグラフは、PAP装着による言葉の明瞭度の改善効果を示したものです。グラフの縦軸は単音節明瞭度と呼ばれる指標です。

日本語の五十音は100個の単音節で構成されています。単音節明瞭度というのは、相手の人が、そのうちの何%を正しく聞き取れたかを示す指標です。構音の明瞭性を表す尺度です。

図1は、PAPを装着すると、明瞭度が約20%も上がることを示しています。また手術後に構音訓練をすることによって、明瞭度が次第に高くなることを示しています。

明瞭度が70%を超えると、日常生活に支障のないレベルと言われています。この患者さん(舌部分切除)の場合は、PAPを装着することで、1年後には健常者並みの日常生活ができるレベルにまで回復していることが分かります。

(引用文献:今井智子他:舌切除患者の構音訓練の経過、音声言語医学、36、218-227,1995)

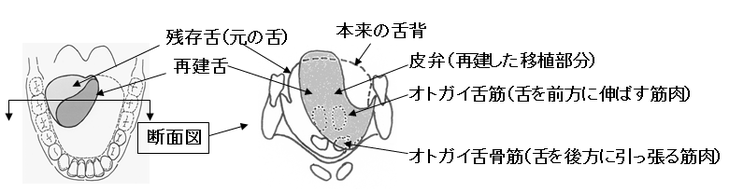

下図は、前記の「或る舌がん患者の音声履歴」で紹介された舌亜全摘の舌がん患者の舌の状態です。左側の図は舌を上から見たものですが、元の舌は3分の1しか残っていません。残存舌(元々の舌)は前後方向に7ミリ動くだけで、上下左右に動かすことは出来ません。

右側の図は、矢印のラインで断面を切り出した時の図です。再建舌が大きい部分を占めています。これは筋肉ではなく皮弁(単なる肉の塊り)ですので、意識的に動かすことは出来ません。残存舌は再建舌と縫合してありますので、自由に動かすことが出来ません。

上記の舌がん患者が手術後5年半後に新聞を朗読した時、PAPが無い場合と有る場合で、言葉の明瞭性に違いが生じることを紹介しておきます。

ここでは実際の音声をお聞かせ致します。

下のボタンをクリックすると、PAPを装着していないときの朗読音声が聞こえます。

下のボタンをクリックすると、PAPを装着した場合の朗読音声が聞こえます。その違いをご確認ください。

初めて会った人は、PAPの有無で言葉の明瞭度に違いがあることが分かります。ですから初めて人に会うときは、PAPの効果が顕著に出ます。

しかしその人の音声を聞きなれた人(家族など)には、これらの違いは顕著でなくなる傾向があります。舌がん患者の音声に対して慣れが生じるためです。

★「ホーム」ページに戻る

★「舌がん患者のための特別教室」のページに戻る

★「発音訓練マニュアル」のページを開く

★「咀嚼・嚥下を良くするには」のページを開く

★「咀嚼・嚥下をビデオで見る」のページを開く

口腔・咽頭がん患者会

事務局

TEL: 072-687-2117(三木宅)

〒569-1121

大阪府高槻市真上町6-4-4

三木祥男